Fayad JAMIS, por Jaime Sarusky

Con Fayad, Paris-La Habana

Revista «Revolucion y Cultura» No. 1 1995

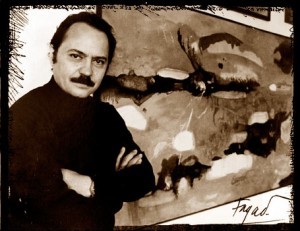

Me parece verlo todavía en la mesa del cafetín de la rué de l’Odeon, adonde íbamos algunos domingos por la noche a comer perros calientes con papas fritas. Sin que nos hubiésemos puesto de acuerdo previamente, nos reuníamos allí porque, además de ser los frankfurtes y las pommes de terre más sabrosas de todo el barrio de Saint-Germain, también era el sitio más asequible a nuestros magros bolsillos en aquellos tiempos de la década de los cincuenta en París. Mientras esperábamos que el camarero, un suizo simpático y afable, nos sirviera, el artista se ponía a dibujar en la superficie que tuviera a mano: una caja de fósforos, un cartoncito portavasos sobre el que reposaba la copa de un Beaujolais doblemente amable porque satisfacía los requisitos de sabor, cuerpo y color para gourmets de limitadísima economía como la nuestra y que siempre nos acompañaba para diferenciar el domingo del resto de la semana. Y de sus manos, de las manos de Fayad Jamís, emergían catedrales, arabescos, aguas subterráneas, quiero decir, atisbos o miniaturas de lo que ya era su obra pictórica.

Más que un trabajo creador, daba la sensación, a medida que dibujaba con su pluma de tinta negra, que aquello era juego, divertimiento, scherzo. Sin embargo, el diálogo no se interrumpía entre nosotros y con Walterio Carbonell, que compartía a veces aquellos encuentros domingueros. Cuando no había un compromiso, una película o una obra de teatro de por medio, el palique continuaba unas pocas cuadras más allá, en el café Old Navy del boulevard Saint-Germain, ante un expreso fuerte y espumoso, aunque en ocasiones Fayad ordenaba una copa de vino blanco que iba paladeando entre una y otra réplica de la conversación. A veces, amigas y amigos latinoamericanos, franceses o cubanos se unían a nosotros, o nosotros a ellos, y el grupo animaba la noche.

Allí veíamos con mucha frecuencia al dramaturgo Arthur Adamov, todavía en el candelera teatral parisino, a pesar de que ya había dejado atrás las obras del absurdo que durante un tiempo le dieron cierta notoriedad que compartía con lonesco. El hombre, poco cuidadoso en cuanto al atuendo, siempre llegaba al café acompañado de su esposa y de una colilla a apagada, chamuscada, entre las comisuras de los labios, un poco a lo Bogart, y un lío de manuscritos bajo el brazo. Punto de encuentro de muchos latinoamericanos, a aquel café también acudían, aunque de ello me enteraría muchos años después, García Márquez y Julio Cortázar, entre otros escritores y artistas.

No olvido, no puedo olvidar uno de nuestros primeros encuentros cuando hacía unas pocas semanas había arribado a París con Nivaria Tejera, su mujer, y su hija Rauda, que si no recuento mal, tenía muy poco tiempo de nacida. Vivían ellos en uno de los lugares más increíbles que imaginarse pueda. Primero que todo había que atravesar los laberintos de frutas, tarimas de pescados, legumbres y otros alimentos del enorme mercado próximo al metro Denfert-Rochereau. Fayad y Nivaria nos habían invitado a almorzar a Nicolás Guillén, a Lisandro Otero y a quien ahora evoca y, cuando creíamos que habíamos llegado al fondo mismo del mercado, vimos una enorme barbacoa de madera hacia la cual tuvimos que ascender por una escalera de quita y pon, muy frágil, que “crujía como un barco al garete”, como dice un verso del poeta. El piso gemía a cada paso; de ello puede dar fe el escultor Agustín Cárdenas, que en esa época, recién llegado a París, tenía en una de aquellas divisiones, su estudio. No puedo precisar si era enero o febrero, pero lo cierto es que hacía un frío que desencuadernaba al más bravo y en la habitación de nuestros anfitriones el aparato de calefacción, de aspecto antediluviano (muy parecido a uno de los artefactos que pintaba Acosta León), despedía una humareda tal que nos envolvía como a ciertos personajes fantasmales de Shakespeare, comentábamos divertidos, tomando muy “a la cubana” aquella inesperada y sui géneris escenografía. Y de veras que estaban ricos aquellos frijoles negros dormidos y el arroz blanco desgranado y los plátanos fritos y lo demás, que bien pudo ser carne de puerco o biftec o huevos también fritos. Un homenaje a sabores que se iban perdiendo de nuestro paladar y queríamos, necesitábamos recuperar, aunque fuese fugazmente, en una tarde donde el recuerdo del sol y el calor cubanos nos vivificaba en aquella brumosa y gélida ciudad.

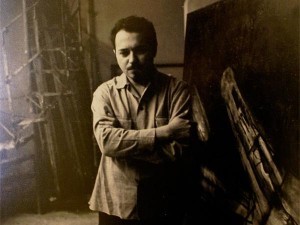

En ocasiones nos encontrábamos en el estudio de Szabo, un escultor de origen húngaro que residía hacía años en París. En aquel salón enorme, desnudo y sin calefacción de la rué Delambre, hacía Fayad su trabajo de “negro” para sobrevivir. Cubierto por la máscara protectora, soldaba el metal al cual le arrancaba ramilletes de chispas de colores. Tengo la absoluta certidumbre de que cada una de las piezas de hierro que trabajó, por la profesionalidad que lo caracterizaba, la marcó con su impronta personal, a pesar de todo.

Trato de reconstruir en mi memoria sus reacciones cada vez que se mencionaba o se hablaba de su empleador y no recuerdo haber visto una expresión de agrado, complacencia y mucho menos simpatía. Seguramente se sentía muy explotado y, a la vez, tenía la conciencia de que en cada escultura se escurría, entregaba gran parte de su talento de creador y de artista para beneficio económico y relumbre del otro, en tanto él, contra la pared, se veía forzado por necesidad a realizar tan ingrata tarea.

Tal vez la única compensación –si así puede llamársele– era poder disponer de un rincón para dormir “en una buhardilla de yeso y tablas de cartón” de aquel casco polar y, a veces, con un impulso de su voluntad, ponerse a pintar cuando ya había caído la noche, algunos de sus cuadros, en los que predominaban los azules, los naranjas y los rojos, indistintamente; cuevas, vibraciones telúricas, magmas, lavas ígneas, rocas incandescentes, quizás su modo de gritar con texturas y colores lo que ya venían diciendo sus poemas en aquella ciudad para él hostil, donde “la soledad se extiende por todas partes”, pero llena de encantos y atractivos como amante casquivana, veleidosa, difícil, no siempre accesible. Una pintura donde volcaba y a la vez ocultaba, conscientemente o no, sus refriegas con la vida, haciendo catarsis mediante el acto mágico de atrapar y exorcizar sus sueños y pesadillas de entonces.

Sin embargo, si alguien tenía en aquellos años de 1957 y 1958 sobradas razones para estar optimista y alentado desde la perspectiva profesional, ese era Fayad Jamís. Ya a esas alturas su pintura empezaba a ser conocida, tanto que sus cuadros participaron en buen número de exposiciones colectivas y varios marchands y galerías se interesaban en su obra. En esa época hizo una exposición personal en la galería Iris Clert. Probablemente vendió algunas piezas y, sobretodo, se le abrieron las puertas para exponer y vender allí su producción pictórica y sus esculturas, muchas de ellas trabajadas en pequeño formato. En aquel medio, cuajado de grandes pintores, de artistas consagrados, y donde pugnaban por imponerse cientos y miles de talentos, una nota breve pero elogiosa de su obra aparecida en el semanario cultural Arts Spectacles resultaba, sin dudas, un benéfico estímulo y un espaldarazo a su esfuerzo creador.

Abrirse camino con su poesía ya era otra cosa, resultaba muy diferente. Por supuesto, nunca sería igual que con la pintura cargada de incentivos y tentaciones a causa de ser un valor en cualquier mercado, en todo tiempo. Sobre todo para un artista forzado a sobrevivir realizando tareas ingratas para otro colega o dedicándose a labores bien alejadas de su talento y su sensibilidad, como fue la temporada que ejerció como pintor de brocha gorda en París para no morirse de hambre. Aún así, las relaciones que estableció con algunos connotados surrealistas –Bretón, Benjamín Péret y Tristán Tzara, fundador del Dadaísmo, entre otros–, que reconocieron desde el primer momento los valores de su poesía, le permitió publicar varios poemas en diferentes ocasiones en las revistas de aquel movimiento, aunque en ese entonces sin los ímpetus y la extraordinaria influencia que ejerció en la década del veinte, y hasta del treinta. Poeta puro, pintor puro o casi puro, Fayad era, en tiempos tales, la estampa misma de la pureza, la pureza que se desprende del hambre. Por ello no es extraño que su poesía en aquellos tiempos nos resulte sumamente reveladora al aproximarnos a la raíz de su existencia, de sus avatares. Se hace más explicable y comprensible su actitud y su estado de ánimo cuando a la sazón escribía, como náufrago a la deriva:

Yo no comprendo mucho pero me siento un poco Robinson Crusoe, Robinson de esta terrible hermosa grande ciudad que se llama París.

Muchos de aquellos poemas también eran los de un francotirador rebelde, pero no un rebelde de una sola pieza, sino donde se amalgamaban marcadas dosis de una sensibilidad individualista, romántica, existencial. Todavía más: clarifica la carga de desencanto y frustración que dejaron huellas y cicatrices en su espíritu. Todo ello se traslucía en algunos poemas de ese tiempo. Un día le confesé, entre bromas y risas, que el nombre de uno de los personajes de La búsqueda, novela que a la sazón yo estaba escribiendo, era un homenaje a él.

–Se llamará, se llamará, Zarco Chamizo.

Le expliqué que era un personaje romántico, soñador. Y Fayad, con aquella mirada inquisitiva, desconfiada, seguramente se estaba preguntado qué tramaba yo, qué podía proponerme. Quedó la curiosidad, la incógnita flotando. Días más tarde, cuando volvimos a encontrarnos en el Café des Artistes, un restaurante muy barato en el boulevard Montparnasse, donde acostumbrábamos almorzar con mucha frecuencia, llevé el manuscrito de la novela y lo coloqué sobre la mesa. El poeta sonrió como solía sonreír a veces: una expresión enigmática, misteriosa, tal vez emparentada con su ilustre ancestro, el poeta árabe Ben Jamís.

–Lo de Zarco Chamizo no es muy breve que digamos porque es todo un capítulo dedicado a él –le dije.

De pronto me detuve para aclarar que el personaje nada tenía que ver con él en ningún sentido. El posible parecido se limitaba, si acaso, al nombre y al apellido. Del mismo modo que Carbonell (de Igual apellido al de Walterio) era un burócrata importante en la Alcaldía y Ayala (idéntico apellido al del entonces embajador de Cuba en Francia) resultaba ser el director de la orquesta popular donde tocaba Anselmo, protagonista de la obra.

A Zarco Chamizo todos lo conocían por “el poeta” en su barrio, aunque nunca escribió un verso. En realidad decía ser ensayista y durante cinco años estuvo escribiendo, reescribiendo, perfilando, con pasión febril, la primera página de un ensayo que era toda su obra escrita. Pero una noche se quedó dormido con el cigarro encendido entre los dedos y aquella primera página ardió, destrozando su razón de vivir. Enajenado por aquel golpe, redactó unas líneas de lo que sería su testamento literario. Escribió: “Que no se culpe nadie directamente de esta muerte. Nadie es culpable porque todos somos culpables”. Al dorso había anotado: “Cigarros. Fósforos. Fuego. Ideas. Ideas y Fuego. Las ideas son combustibles. Tengo o no tengo razón…”

Después, bueno, después lo encontrarían los vecinos, ahorcado con una corbata blanca del Ejército de Salvación atada a una viga de madera casi devorada por el comején de su cuartucho.

De ahí en adelante, cada vez que Zarco Chamizo salía a relucir, o cuando Fayad se refería a sus proyectos literarios, me anunciaba que se inspiraría en mí para construir uno de sus personajes, supongo que basado en uno de Voltaire, y digo supongo, porque aunque nunca aclaró ni precisó nada en tal sentido, el personaje aparecería –según escribe en 1983 en la dedicatoria de una de sus obras– en su libro de relatos París no era una fiesta, título provisional pero que ya manifestaba claramente que escribiría sobre la ciudad que conoció y experimentó en carne viva; otra muy diferente de aquella de los dadaístas, los surrealistas o los de la “generación perdida” que Hemingway, Fitzgerald y otros narradores norteamericanos intentaron restituir y salvar del olvido a través de la literatura.

Ya de regreso a Cuba en 1959 hallaría el lugar bajo el sol al que aspiraba desde hacía tanto tiempo. Primero dirigió la página cultural del diario Combate, después el magazine también cultural del periódico Hoy. Más tarde sería uno de los fundadores y dirigiría la editorial Unión de la recién estrenada UNEAC. Antes, concibió y realizó un hermoso trabajo en Ediciones La Tertulia, un empeño editorial y artístico lamentablemente efímero.

Grande fue mi alegría al verlo junto a familiares y otros amigos que habían ido a esperarme al muelle de San Francisco a mi regreso de Francia. Nos vimos ese día y los siguientes en una Habana envuelta en la efervescencia revolucionaria del año 1959. Sería él quien me llevaría al periódico Revolución para presentarme al poeta Pablo Armando Fernández, entonces subdirector de Lunes de Revolución y responsable de la página dos, en la que empecé a colaborar poco después a instancias de Pablo. A partir de ahí nos encontramos con frecuencia muchas noches y madrugadas en la redacción de Revolución, cuando todavía estaba en Carlos III y allí afluían y se cocinaban las noticias de ese día o de los siguientes. Era también un punto de encuentro de periodistas de otros órganos, de escritores y artistas. Las tertulias, según las horas, casi siempre en las noches y madrugadas, se improvisaban en la propia redacción, en el portal, en el bar Primavera, situado en la esquina más próxima al periódico, ante un chocolate con churros en el café de 12 y 23 o un suculento arroz frito en el Pekín.

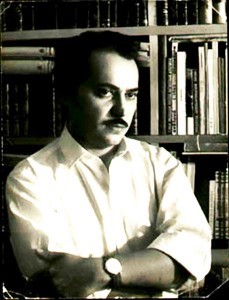

Un día fuimos al pequeño apartamento donde vivía en esa época, en el edificio situado al lado del cine Manzanares, en Carlos III e Infanta. Para mi asombro vi colgados en la pared dos cuadros que no sabría cómo calificar porque tenían una fuerte carga de realismo. En uno de ellos se veía a un miliciano, montañas y en el otro también era visible el aliento épico, como su poesía de esos tiempos. Años más tarde me levitaron a almorzar él y Martha Jiménez a su casa del Nuevo Vedado. Fue una tarde grata, sencilla, de reminiscencias y de bromas donde salieron a relucir episodios y gentes de los viejos y nuevos tiempos. En algún momento, mientras contemplaba sus cuadros, me pregunté si no lo estaría azotando un vendaval o una tormenta que exigían de él definiciones, decisiones en cuanto al camino a seguir en su pintura; lo contrario, precisamente, de lo que estaba ocurriendo con su poesía, cada vez más austera, más segura, como si la criatura y su creador compartieran el proceso de mutua maduración. Me invitó a pasar a su biblioteca y me mostró sus joyas bibliográficas: libros raros, ediciones príncipe, no recuerdo si algún incunable. Y había que ver la satisfacción con que mostraba las rarezas que atesoraba, no ya el pintor ni el poeta Fayad Jamís, sino el coleccionista orgulloso de sus presas. Había que contemplar sus manos acariciando el cuero de Rusia de algunos ejemplares encuadernados con maestría o la elegancia y el placer con que los hojeaba y explicaba los valores y las virtudes de cada tomo, de cada edición.

Y de repente descubrí que en el placer sibarita que había establecido con su rica colección bibliográfica, el trato delicado hacia cada volumen, me estaba revelando una arista de Fayad hasta entonces inédita para mí: la de un hedonista, un esteta que disfrutaba (entonces recordé el goce con que paladeaba el vino blanco en el Old Navy) con enorme placer todo aquello. Quizás era otra forma del placer que removía las estaciones de lo sensorial en él; probablemente un proceso en que el disfrute, aunque intenso, era muy diferente al del acto de pintar o escribir un poema. Pero el de Fayad es uno entre muchos otros ejemplos de hedonismo, del sibaritismo que ha marcado a algunos grandes nombres de la literatura y del arte cubanos, tema que bien merece un estudio amplio y a fondo y del cual habría que hablar alguna vez como un rasgo importante y muy representativo de la sensualidad de los hombres y mujeres de esta isla.

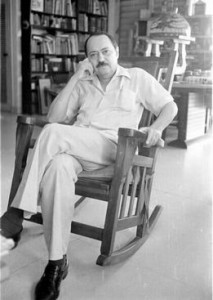

Tres meses antes del nefasto desenlace en el que nadie quería creer, fui a verlo a su apartamento de O y 27. Nada en él, ni su actitud, ni la conversación, denotaba que tuviera preocupación o estuviera consciente de que el terrible fin estuviera tan próximo. O quizás sí lo sabía o lo intuía pero su reciedumbre, su orgullo, le impedían mostrarlo, ni siquiera insinuarlo.

Ahora quiero recordarlo y se me impone la imagen de aquel día: un Fayad con múltiples proyectos, varios manuscritos inéditos en los que trabajaba en esos días sobre la mesa baja; su voz saludable leyendo uno de sus relatos en la atmósfera donde nos rodeaban sus cuadros o los de otros pintores, sus libros y sus esculturas: es decir, su mundo, el de la imaginación y la creación y que para mí siguen siendo sinónimos y símbolos de vida, de perennidad.

Commentaires