« médiocratie »,« médiocrité »Pourquoi les médiocres ont pris le pouvoir

Pourquoi les médiocres ont pris le pouvoir

Le philosophe québécois Alain Deneault fustige un monde où, avec la transformation des métiers en "travail", le "moyen" est devenu la norme. Interview.

PROPOS RECUEILLIS PAR VICTORIA GAIRIN

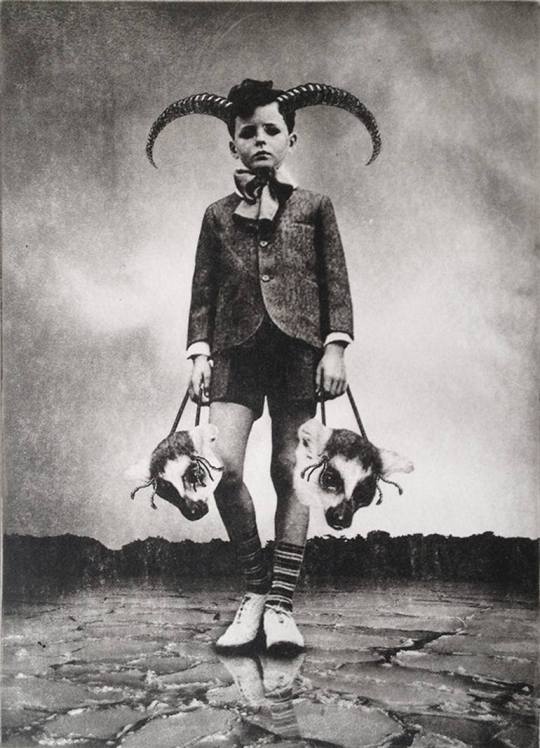

« Rangez ces ouvrages compliqués, les livres comptables feront l'affaire. Ne soyez ni fier, ni spirituel, ni même à l'aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. Surtout, aucune bonne idée, la déchiqueteuse en est pleine. Ce regard perçant qui inquiète, dilatez-le, et décontractez vos lèvres – il faut penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de chose : on doit pouvoir vous caser. Les temps ont changé (...) : les médiocres ont pris le pouvoir. » Voilà qui est dit. Alain Deneault n'est pas du genre à mâcher ses mots. Docteur en philosophie et enseignant en sciences politiques à l'université de Montréal, auteur de nombreux ouvrages sur les paradis fiscaux et l'industrie minière, le penseur québécois s'attaque cette fois-ci dans La Médiocratie (Lux Éditeur) à la « révolution anesthésiante » par laquelle le « moyen » est devenu la norme, le « médiocre » a été érigé en modèle. Entretien.

Le Point.fr : Qu'entendez-vous par « médiocratie » ? Quelle différence avec la « médiocrité » ?

Alain Deneault : « Médiocrité » est en français le substantif désignant ce qui est moyen. « Moyenneté » ne se dit pas. Mais quelque chose distingue bien les deux termes. La moyenne renvoie à une abstraction – on parlera de revenus moyens, de compétences moyennes… – tandis que la « médiocrité » désigne cette moyenne-là en acte. Or il ne s'agit pas d'un livre sur la médiocrité, ni d'un essai moraliste ou moralisant, mais une tentative de comprendre une tendance, une dynamique sociale qui contraignent à une production moyenne. C'est la « médiocratie », le stade moyen hissé au rang d'autorité. Elle fonde un ordre dans lequel la moyenne n'est plus une élaboration abstraite permettant de concevoir synthétiquement un état de choses, mais une norme impérieuse qu'il s'agit d'incarner. Si nous sommes honnêtes, on est tous un jour ou l'autre moyens en quelque chose – on ne peut pas toujours être au maximum de nos capacités ! Le problème, c'est que l'on nous contraigne à l'être en toute chose.

Quand la médiocrité est-elle passée à l'acte ? Depuis quand les médiocres ont-ils pris le pouvoir ?

C'est arrivé progressivement. La division et l'industrialisation du travail – manuel et intellectuel – ont largement contribué à l'avènement du pouvoir médiocre. Au XIXe siècle, le « métier » devient « emploi ». Le travail, désormais standardisé, réduit à une activité moyenne avec des critères précis et inflexibles, s'en trouve dépourvu de sens. Ainsi, on peut passer dix heures par jour à confectionner des repas à la chaîne sans pour autant être capable de se préparer à manger chez soi, poser des boulons sur une automobile sans savoir réparer sa propre voiture ou bien vendre des livres et des journaux qu'on ne prend plus le temps de lire soi-même. La fierté du travail bien fait a donc tendance à disparaître. Marx l'explique d'ailleurs très bien dans son Introduction générale à la critique de l'économie politique lorsqu'il analyse que « l'indifférence à l'égard du travail particulier correspond à une forme de société dans laquelle les individus passent avec facilité d'un travail à un autre, et dans laquelle le genre déterminé du travail leur paraît fortuit et par conséquent indifférent. » On passe d'un travail à l'autre comme s'il ne s'agissait que d'un moyen de subsistance. La prestation devient moyenne, le résultat tout autant et les gens parfaitement interchangeables. Auparavant, chez La Bruyère, par exemple, le « médiocre » apparaissait souvent sous la forme d'un rusé, qui se faufile parmi des gens méritants et compétents. À sa suite, quoiqu'extrêmement différents, des auteurs comme Marx, Max Weber, Hans-Magnus Enzensberger ou Laurence Peter font état d'une évolution : le médiocre devient le référent de tout un système.

Un système qui exige avant tout de « jouer le jeu ». Selon vous, cette expression courante pourrait bien être le slogan de la « médiocratie ». Qu'entendez-vous par là ?

Cette expression désormais courante est elle-même assez représentative du problème puisque pauvre sémantiquement. Elle comporte deux fois le même mot sous deux formes différentes. Mais, sous ses dehors ludiques, inoffensifs et enfantins, son sens est bien plus grave. Le jeu serait d'abord un ensemble de règles non écrites et de procédures usuelles quoique informelles auxquelles on doit se prêter si on compte arriver à ses fins. Cela passe essentiellement par certains rituels qui ne sont pas obligatoires, mais marquent un rapport de loyauté à un corps, au réseau. Mais le revers de ces mondanités – soirées, déjeuners, ronds de jambe et renvois d'ascenseur – est violent. On tue symboliquement pour punir un manque d'allégeance au réseau, dans des contextes qui laissent aux plus forts une grande place à l'arbitraire. En fin de compte, cela génère, sans que l'on y prenne garde, des institutions et des organisations corrompues au sens fort, au sens où les représentants d'institutions perdent souvent de vue ce qui les fonde en propre, au profit d'enjeux qui n'ont rien à voir avec leur bien-fondé social et historique. Et la médiocratie gagne du terrain.

La figure qui incarne le mieux, selon vous, la médiocratie serait celle de l'expert. Or on aurait tendance à penser que celui-ci tire justement la société vers le haut. N'est-ce pas paradoxal ?

Le théoricien Edward Saïd a traité de front ce paradoxe en distinguant bien l'expert de l'intellectuel. L'expert, dans la configuration contemporaine, c'est trop souvent celui qui travaille de façon paramétrée, et qui déguise en connaissance des discours d'intérêts. Il est le représentant de pouvoirs qui l'embauchent portant les habits du scientifique désintéressé. L'intellectuel, au contraire, se penche sur des problématiques parce qu'il s'y intéresse en tant que telles, sans commanditaire particulier. L'expert ne se contente pas de donner son savoir à des gens afin qu'ils aient tous les outils pour délibérer : il érige une position idéologique en référent objectif, en savoir. À l'université, c'est une vraie question que doivent désormais se poser les étudiants : veulent-ils devenir des experts ou des intellectuels ? Si tant est que l'université, de plus en plus subventionnée par les firmes privées, soit encore capable de rendre possible ce choix. L'expertise consiste de plus en plus souvent à vendre son cerveau à des acteurs qui en tirent profit.

C'est-à-dire ?

Aujourd'hui, loin s'en faut, les étudiants ne sont plus à l'université uniquement pour acquérir un savoir en tant qu'il a une pertinence sociale. Ils passent nettement pour une marchandise eux-mêmes. L'institution se cache de moins en moins du fait qu'elle vend ce qu'elle fait d'eux aux entreprises privées et autres institutions qui la financent. Ce ne sont pas tant les groupes privés qui financent l'université que l'État qui leur livre l'université comme un pôle de recherche et de développement subventionné. À l'automne 2011, Guy Breton, le recteur de l'université de Montréal, affirmait que « les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises », ces mêmes entreprises (bancaires, pharmaceutiques, industrielles, gazières ou médiatiques) qui siègent au conseil d'administration de l'université. On se retrouve face à un isolement de la pensée critique. C'est l'autre versant du problème : on n'a jamais eu autant besoin de sociologues, de philosophes, de littéraires pour décrypter tel ou tel phénomène. Dès lors que les acteurs de ces sphères s'enferment dans des mondes hermétiques, ultra-spécialisés, on se trouve socialement privés de ce dont on a grand besoin : des recherches et une pensée dégagées des contraintes de la professionnalisation.

À l'origine de la médiocratie, vous évoquez la montée en puissance de la « gouvernance ». De quoi s'agit-il ?

Il s'agit du versant politique de la médiocratie. Dans les années 1980, les technocrates de Margaret Thatcher ont repris le corpus de la « gouvernance », d'abord développé dans la théorie de l'entreprise privée, pour subordonner l'État à la culture du secteur privé. Sous le couvert d'une meilleure gestion des institutions publiques, il s'agissait d'appliquer à l'État les méthodes de gestion des entreprises privées, supposées plus efficaces. Dans un régime de gouvernance, la gestion a pris la place de la pensée politique. Tout le vocabulaire traditionnel est renversé, on dit gouvernance pour politique, acceptabilité sociale pour volonté populaire, partenaire pour citoyen… On fait désormais du problem solving en recherchant une solution immédiate et technique pour répondre à un problème immédiat. Cette disqualification de la politique exclut toute réflexion fondée sur des principes, toute vision large articulée autour de la chose publique. C'est l'avancée du désert managérial : un ministère québécois a récemment embauché un « architecte en gouvernance d'entreprises ministérielles » qui devait « maîtriser l'approche client » et se savoir « propriétaire de processus ». Je doute que l'on se comprenne vraiment dans ces milieux. Il est dramatique qu'en nous privant de notre patrimoine lexical politique on efface peu à peu les idées et les grands principes qui nous permettaient de nous orienter publiquement. En ce sens, le terme « gouvernance » est représentatif d'une époque qui préfère les notions vides de sens, qui sont autant de participes présents substantivés : « migrance », « survivance », « militance »...

Si elle est liée, comme vous le dites, à l'économie de marché, comment résister à la « médiocratie » ?

Je ne vais pas faire du problem solving : il n'y a pas de réponse administrative et pragmatique. Mais il existe malgré tout de nombreux moyens de lutter contre cet état ambiant qui ne nous porte pas vers le haut. Résister d'abord au sens de résister au buffet, à la somme de petits avantages qui rendent mesquin. Revenir à des concepts forts pour penser les choses, ne pas laisser la langue pauvre du management nous fondre dessus, s'emparer de sa subjectivité, et retourner comme un objet de la pensée cette langue corruptrice.

La Médiocratie d'Alain Deneault, Lux Éditeur, 223 pages, 15 euros.

Commentaires